从概念到落地——脑机接口的破晓时分与投资窗口

最近,国家药监局和医保局接连发布了两份关于脑机接口(BCI)的重要文件——术语标准与创新耗材赋码公告。这是一个清晰的信号弹:一个曾经只存在于科幻和实验室里的前沿技术,其产业化的“基础设施”正在中国被快速搭建。政策从模糊走向清晰,往往是一个行业从研发驱动转向商业驱动的关键拐点。我决定系统梳理一遍这个赛道,它是否已经走到了从“主题炒作”迈向“价值发现”的临界点?

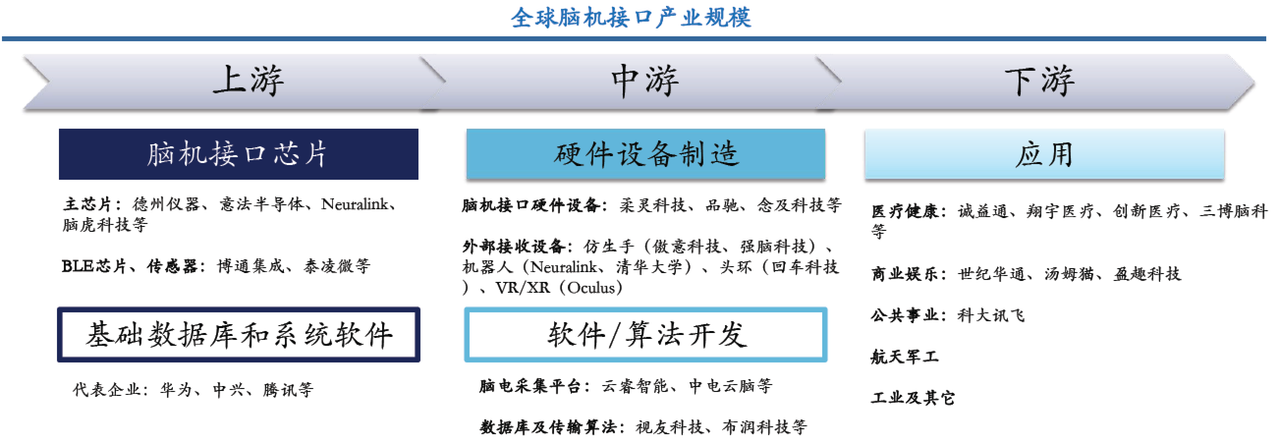

脑机接口(BCI)是大脑与外部设备直接信息交互的新型交叉技术,通过采集、解码神经活动来操控外部装置,形成交互式闭环系统,应用于医疗健康、交流娱乐等领域(可改善神经性瘫痪患者功能)。目前应用方案增多且从医疗扩展至非医疗领域,侵入式、非侵入式技术在多领域推进,预计十年内多类方案成熟商用,2032 年全球多厂商的脑机接口系统有望成熟商用。

9月15日,国家药监局正式发布中国首项脑机接口医疗器械行业标准——YY/T 1987—2025《采用脑机接口技术的医疗器械术语》,并将于2026年1月1日全面实施,系统性构建起涵盖“基本概念、范式类型、信号处理、应用场景”的术语体系。

9月24日,国家医保局发布关于做好脑机接口等创新医用耗材产品申报赋码工作的公告。公告明确,对于脑机接口技术、手术机器人、人工心脏、可穿戴超声技术等前沿技术和创新领域相关医用耗材产品,如植入式脑深部神经电极导线、一次性柔性机械臂、人工心肺瓣膜、新材料超声贴片或电极贴片等,将采取分类方式推进:

对于已取得医疗器械注册证的产品,企业可直接向国家医保局“医疗保障信息业务编码标准数据库动态维护”窗口,提交医疗器械注册证、产品说明书、产品实物照片等资料,国家医保局将优先加快产品赋码进度。

对于尚未取得医疗器械注册证的产品,企业可提交技术要求、临床评价资料、检验报告等支撑材料,同时可同步反馈产品分类意见建议。国家医保局将加快优化医保医用耗材分类体系,支持产品获批后及时赋码。

总之一句话,脑机接口终于来了。从疯狂概念到有成果逐渐落地,脑机接口距离商业破局似乎已越来越近。单从目前披露的临床应用场景来看,其最终能为医疗器械领域创造数个百亿、千亿级市场恐怕并非空中楼阁。

首先让我们先梳理一下整个行业,明确相关定义。

一、什么是脑机接口?

脑机接口是连接大脑和计算机的桥梁。根据科技部《脑机接口研究伦理指引》,脑机接口(Brain Computer Interface, BCI)是在大脑与外部设备之间创建信息通道,实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术。

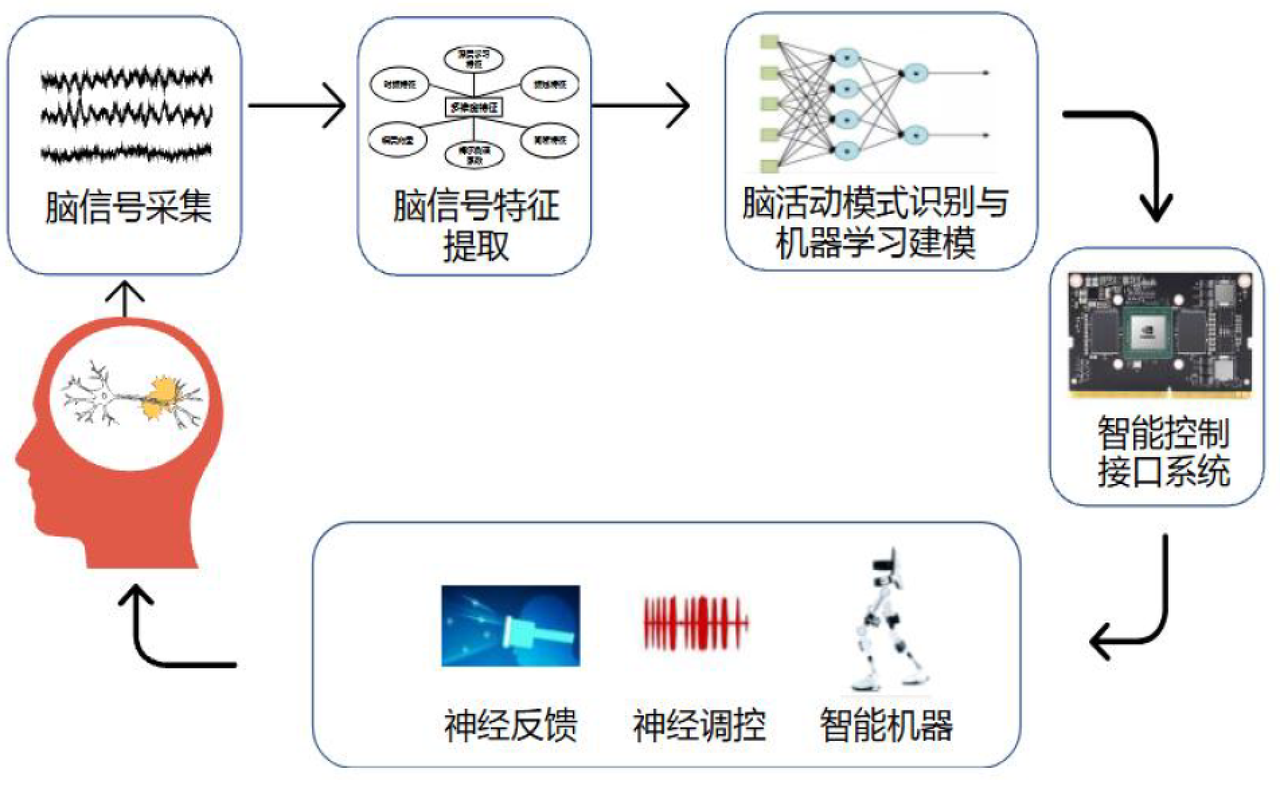

它通过记录装置采集颅内或颅外的大脑神经活动,通过机器学习模型等对神经活动进行解码,解析出神经活动中蕴含的主观意图等信息,基于这些信息输出相应的指令,操控外部装置实现与人类主观意愿一致的行为,并接收来自外部设备的反馈信号,构成一个交互式的闭环系统。脑机接口应用主要包括医疗健康、交流沟通、生活娱乐等方面,特别是改善神经性瘫痪疾病患者的运动、交流、感知功能。

脑机接口在大脑与外部环境之间建立一种全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道,从而实现大脑与外部设备的直接交互。该技术能够在人(或其他动物)脑与外部环境之间建立沟通以达到控制设备的目的,进而起到监测、替代、改善/恢复、增强、补充的作用。

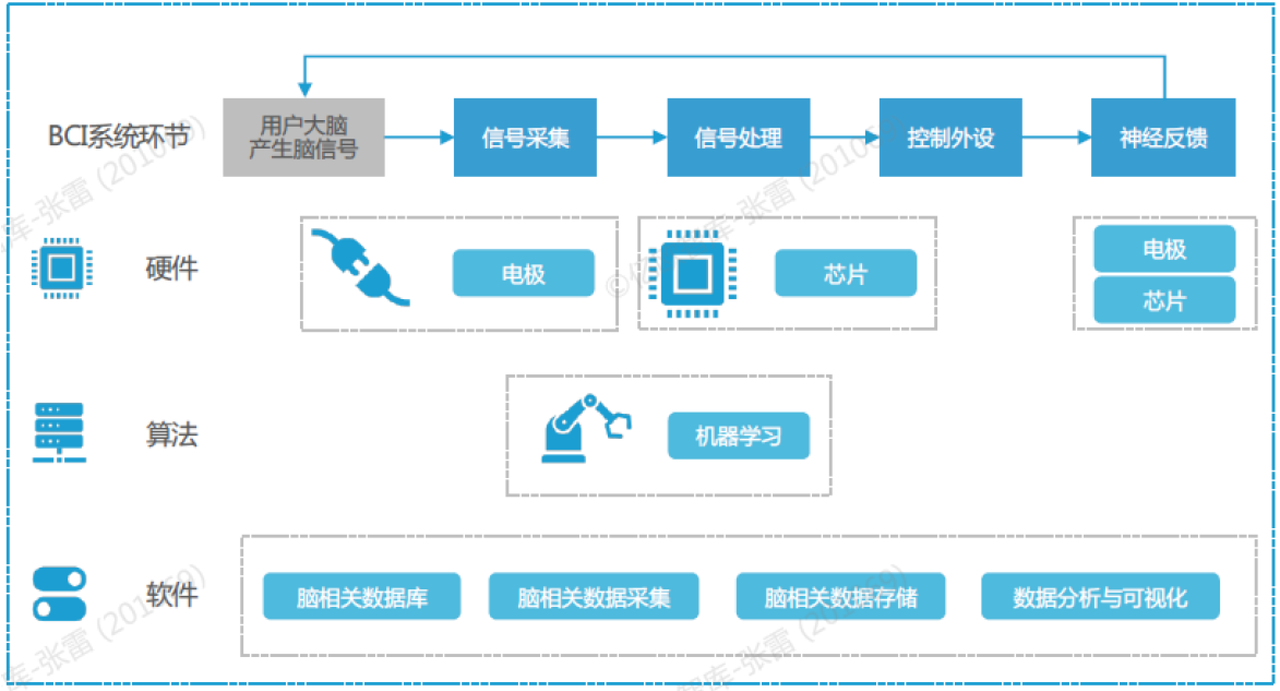

BCI 主要包括四个部分:信号采集、信号处理、控制外设和神经反馈。神经反馈是关键环节,它将输出式 BCI 与输入式 BCI 连接在一起形成交互式的闭环系统,即交互式 BCI,从而真正实现脑 - 机交互。

脑机接口技术主要涉及硬件、软件和算法,其中硬件主要包括用于脑电信号采集或神经反馈的电极和用于信号处理的芯片,算法主要是用于信号处理的机器学习,软件则是关于脑相关数据的处理和管理。

二、脑机接口的技术路线有哪些?

神经调控技术利用侵入性或非侵入性技术,采用电、磁、光、超声等物理手段,对中枢神经系统、周围神经系统和自主神经系统邻近或远隔部位的神经元或神经网络信号的转导发挥兴奋、抑制或调解的作用,从而改善患者生活质量,提高患者神经功能的技术 。脑机交互神经调控即大脑与机器之间借助脑机接口进行双向的信息传递,实现双向脑机交互的关键技术,这种动态交互过程的结果是对脑功能进行精准化与精细化调节,旨在实现疾病特异性与症状特异性的(即 “对症下药”)神经电子药物治疗方案。

类别 | 描述 | 特点 |

侵入式脑机接口 | 通过手术将电极植入大脑皮层或大脑内部 | 优点:信号质量高、精确性好,能直接记录大脑内部神经元活动,提供高分辨率信号。缺点:手术风险大,可能引发感染、出血等并发症;长期使用可能导致免疫反应或组织损伤。 |

半侵入式脑机接口 | 通过手术将电极植入颅骨下方,贴合硬脑膜,但未直接穿透大脑皮层 | 优点:信号质量优于非侵入式,手术风险相对较小,避免直接穿透大脑皮层。缺点:仍需开颅手术,对患者身体和心理有一定影响;电极与大脑组织接触可能引起免疫反应或组织损伤。 |

非侵入式脑机接口 | 电极放置在头皮上,无需手术 | 优点:操作简单、成本低廉、风险小,适用于广泛人群和场景。缺点:信号质量受头皮、头发等因素干扰,空间和时间分辨率受限;但随着技术进步,应用前景广阔。 |

在实际研发中,脑机接口技术路线主要包括侵入式和非侵入式。根据《人民日报》刊发的明东教授署名文章《脑机接口:从科幻走向现实》,侵入式脑机接口需通过手术等方式直接将电极侵入到大脑皮层获取神经信号。此类脑机接口所获取的信号空间分辨率好、信噪比高,但需通过外科手术侵入体内,安全性低、成本高,容易引发免疫反应和愈合反应,进而导致所采信号衰退甚至消失。

(一)非侵入式脑刺激技术

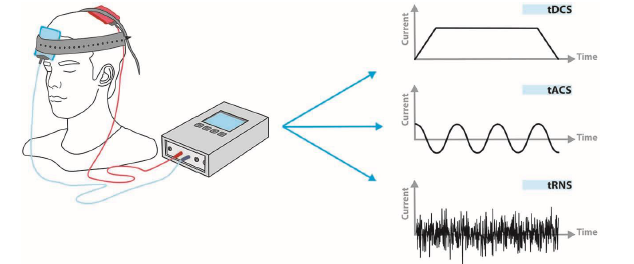

非侵入式脑刺激是一种新兴的脑部刺激手段,主要利用电流、磁场等技术以无创的方式调节大脑相关功能区的兴奋性,具有操作简单、安全、可靠、有效等优势,在焦虑、疼痛、帕金森病及精神分裂症等神经精神疾病领域的研究受到广泛关注 。已建立的非侵入性脑刺激工具主要包括经颅磁刺激(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)、经颅电刺激(Transcranial Electric Stimulation, TES)、经颅聚焦超声刺激以及感知觉反馈的神经调控等。除了调控中枢神经系统,近年来通过电流或磁场刺激外周神经调控脑功能的手段在临床治疗中也有着积极的研究效果,例如,耳迷走神经刺激与颈动脉窦迷走神经刺激等无创式迷走神经刺激在抑郁、焦虑、癫痫、以及心血管等疾病的治疗 , 中有一定应用。

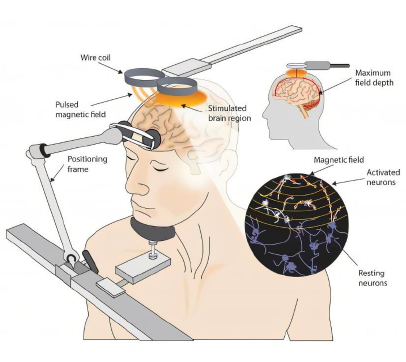

经颅磁刺激是一种无创脑刺激方法,其中短的大电流脉冲被驱动到由高导电线制成的磁线圈中。每个电流脉冲的长度通常约为 100–200 μs,并在线圈附近感应出强磁场(高达 2 T)。时变磁场(可以是单相或双相)穿透头皮和颅骨,进而在大脑中诱导电场,可以引发或调节神经活动。

(二)侵入式脑刺激技术

侵入式脑机接口的采集电极主要有刚性和柔性电极。刚性电极是侵入式电极的代表,其技术较成熟,稳定性好、电极密度高、耐体液腐蚀,密歇根电极和柔性电极是最具代表性的两种刚性电极。由于刚性电极硬度远高于脑组织, 难以随大脑运动,容易形成愈伤组织从而减弱信号,因此柔性电极将成为未来 发展的趋势。

柔性电极的弹性模量和剪切模量与脑组织类似,可以适应大脑的弯 曲拓扑结构,柔性材料应具备良好的生物相容性、柔韧性和微加工工艺兼容性, 聚二甲基硅氧烷(PDMS) 、聚酰亚胺(PI) 、聚对二甲苯(Parylene) 等是常用材料。

| ||

|

刺激类型 | 技术区别 | 核心价值 | 应用场景 |

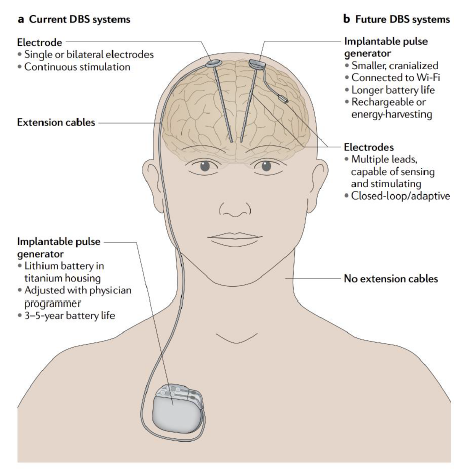

深部脑刺激(DBS) | 1. 刺激部位:大脑深部核团(如丘脑底核、苍白球内侧部、丘脑腹中间核)2. 电极植入:需立体定向手术,将微电极精准植入脑内目标核团 3. 作用机制:通过高频 / 低频电脉冲调节核团异常电活动,纠正神经环路失衡 | 1. 直接干预中枢神经核心病灶,改善症状效果显著且持久 2. 可通过体外程控调整参数,适配患者个体需求 3. 减少药物用量,降低长期服药副作用(如帕金森病的异动症) | 1. 运动障碍疾病:帕金森病(改善震颤、僵硬、运动迟缓)、特发性震颤、肌张力障碍 2. 精神类疾病:难治性强迫症 |

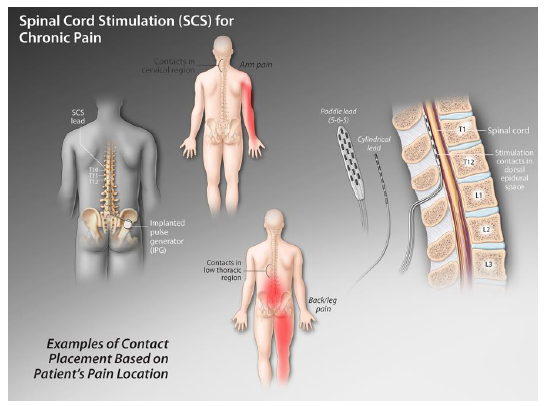

脊髓刺激(SCS) | 1. 刺激部位:脊髓硬膜外腔(对应疼痛 / 功能障碍的神经节段)2. 电极植入:经皮穿刺或微创手术将电极放置于硬膜外腔,无需开颅 / 开腹 3. 作用机制:通过电脉冲阻断外周疼痛信号向大脑传导,或激活脊髓内镇痛通路 | 1. 微创植入,手术风险低于 DBS,术后恢复快 2. 针对慢性疼痛疗效明确,可替代长期止痛药 3. 对神经功能障碍(如尿失禁)有修复潜力,不损伤脊髓组织 | 1. 慢性疼痛:慢性腰背痛(椎间盘突出术后综合征)、带状疱疹后神经痛、复杂性区域疼痛综合征 2. 神经功能障碍:脊髓损伤后尿失禁 |

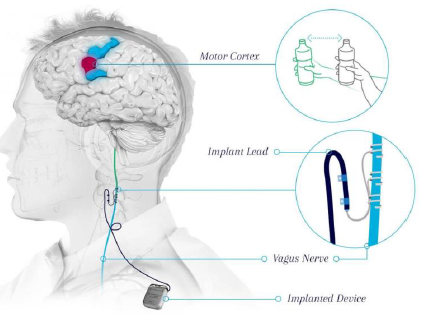

迷走神经刺激(VNS) | 1. 刺激部位:颈部迷走神经(左右侧均可,多选择左侧以减少心脏副作用)2. 电极植入:微创手术将电极缠绕于迷走神经,脉冲发生器埋于胸部皮下 3. 作用机制:通过迷走神经传导电信号至脑干、丘脑、边缘系统,调节中枢神经网络 | 1. 无需直接作用于脑 / 脊髓核心区域,手术风险最低 2. 多系统调节能力,可跨疾病类型应用 3. 长期使用安全性高,副作用以颈部不适、声音嘶哑为主(多可耐受) | 1. 癫痫:药物难治性部分性发作(成人 / 青少年)2. 抑郁症:难治性抑郁症(经药物、心理治疗无效者) |

三、脑机接口的应用价值及市场前景

随着人口老龄化进程的加快、生活竞争压力的增加及环境因素的变化,神经系统退行性疾病、药物难治性癫痫、疼痛及精神疾病等脑功能性疾病患者人数剧增,全球数亿人口受累。据世界卫生组织及 2019 全球疾病负担研究统计,全球痴呆患者约 5500 万,帕金森病患者超过 600 万,癫痫患者约 5000 万,抑郁症高达 3.5 亿,而慢性疼痛甚至影响了全球 30% 的人口。

脑功能性疾病已成为全球主要的致残和致死原因之一,不仅给个人、家庭、社会带来了沉重的负担,其治疗和机制研究也是巨大的科学难题。在脑功能性疾病给全球带来严重负担的背景下,借助于神经科学和脑机接口技术的进步,脑机交互神经调控成为国际学术和应用研究的前沿和热点方向,为脑健康干预、脑疾病治疗、脑功能康复提供了突破性的解决方案。

脑机接口技术的功效可以归结为如下 5 类,围绕这五类功效,脑机接口有了更清晰的发展路径。

监测(使用脑机接口系统监测部分人体意识状态)、替代(脑机接口系统的输出可以取代由于损伤或疾病而 丧失的自然输出)、改善/恢复(主要针对康复领域,改善某种疾病的症状或恢 复某种功能)、增强(主要是针对健康人而言,实现机能的提升和扩展)、补充(主要针对控制领域,增加脑控方式,作为传统单一控制方法的补充,实现多模态控制)。

目前脑机接口主要落地为非侵入式的相关应用。一些用于提升注意力、改善睡眠等的头戴式设备,以及用于医疗康复控制外骨骼的设备,已经实现了商业化落地,非侵入式脑机接口产品的市场空间非常大。在 1% 市场渗透率情况下,仅睡眠仪这一品类未来潜在空间就有望超过 150 亿元。

侵入式进入临床试验阶段,有望迎来密集催化:侵入式脑机接口的研发已经进入临床试验阶段,技术路线较多,海外新一代的植入方案以 Neuralink 的柔性电极方案、Synchron 的血管内植入方案为主,目前均已进入临床试验阶段。

2024 年 7 月,马斯克概述了 Neuralink 的目标,即到 2026 年植入 1000 个大脑芯片。国内也已经同步开始推进,2024 年 11 月,博睿康与清华大学生物医学工程系洪波教授团队合作研发的脑机接口产品 NEO 在复旦大学附属华山医院完成了全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。预计 2025 年将在全国 10 个中心开展 30 - 50 例脑机接口临床试验,产业有望迎来密集催化。

四、脑机接口发展的关键点是什么?

脑机接口的核心技术与壁垒:传输、芯片、算法。脑机接口的技术体系主要分为硬件层和软件层。很多投资人认为,脑机接口产业形成技术壁垒或造成技术瓶颈的主要有传输系统、芯片和核心算法。

- 传输系统:涉及脑电信号的采集。对于侵入式脑机接口设备,传输系统以电极的形式存在。传输系统对采集脑电信号的噪比、信号质量都有一定要求。目前国内缺乏商业化的侵入式电极,而美国的研究更深、产业成熟度更高,例如 Blackrock 的 NeuroPort 电极,以及后来的 NeoruLink 电极;国内研究团队主要集中在非侵入式脑电采集并取得了较多进展。

- 芯片:脑电信号预处理与分析。芯片是将脑电信号转化为数字信号的芯片。芯片原材料依赖于国外供应商,例如硅晶圆主要由美国的 GlobalFoundries 和台积电生产,金属线材主要由美国的 TE Connectivity 和日本的 Furukawa Electric 等公司生产。

- 核心算法:脑电信号深度分析与算法。核心算法是脑机接口实现 “脑-机” 高效交互的核心驱动力,算法对脑电信号的信号处理和特征提取、意图解码与分类、提升系统性能和应用扩展有重要意义,直接影响技术应用的可行性与普及度。

五、脑机接口值得投资吗?投什么?

上文铺垫这么多,技术难点与市场前景大家有了一个基本的认知。作为投资人,怎么办?

我先说我的理解,这个行业值得投资,现在正处于即将看到黎明的时刻,十年前,这个行业真的是前途迷茫,无从下手。因为政策、技术、市场都不明朗,尤其是技术路线,到底能不能成功,大家都没底。站在现在看未来,应该说相对清晰。

第一,各国政府大力支持,政策给到位了,不管是研发层面还是医保层面,脑机接口落地的障碍正在逐步扫清,唯一需要的就是各种产品的上市;

第二,技术路线比较明朗,不管是侵入式还是非侵入式,还是芯片、算法、系统集成等等,目前的技术储备远远超过了十年前,由于ai的加持,这个行业可能会加速;

第三,到目前为止,还是有许多机构在观望,目前投资这个领域的主要是以国资为主,为什么呢,这个行业还是处于早期,创业项目能不能成功,还是有很大不确定性,成长周期甚至超过基金存续周期,这也是很多机构不敢出手的原因之一;

第四,那我们投什么?对于非侵入式,我认为看创业团队的商业化落地能力,比如在辅助医疗、健康恢复、睡眠等领域,产品能不能得到B端或者C端消费者的认可,能够卖出去是关键;对于侵入式,我认为关键是在技术成熟度或者领先度上,要么你的技术更新迭代快,相对比较成熟,可以推出成熟的产品。要么你的技术遥遥领先,走出了一个别人不敢走的路线。把握住这两个方向,可能是关键;

第五,上文说到,传输、芯片、算法以及系统集成是该发展的关键。就目前中国创业团队来说,硬件研发可能是投资者比较喜欢的,如电极、芯片等;算法、系统集成当然也很重要,我做了一些研究,如果单纯做这两方面,可能融资难度比较大。当然,硬件研发肯定也很难,但我们可以类比半导体领域,国家是重点支持的。不是说,不支持算法研究,相对来说,硬件可能更好融资。

相对于半导体及ai大模型,脑机接口遇到的困难更多,但是一旦突破,带来的价值,我认为可能是无限的,这是对全人类都能带来价值的研究方向。

最后,我放一个关于美国军方在脑机接口的设想。像美国这个国家,一直想着把最先进技术应用到军队上,我感觉,这个路线太狭隘了。为什么呢。未来的战争,应该是无人战争,而不是让人堆在前线。当然这是我的一家之言,看看他们怎么做的。

《2020 脑机接口:美国军事应用及其含义的初步评估》核心围绕美军以抢占 “制脑权” 为目标的脑机接口技术布局展开,指出DARPA是核心研发推动机构,每年投入数百万美元聚焦两大方向:一是通过 “神经工程系统设计(NESD)”“下一代非手术神经技术(N3)” 等项目实现认知增强(如连接超 100 万个神经元控制装备、扩展感官范围至 10 公里),二是通过 “恢复记忆(RAM)”“弥合差距 +(BG+)” 等项目修复士兵创伤(如脑损伤、脊髓损伤治疗);同时强调该技术是美军人机协同作战的关键,被列为出口限制技术,但仍面临植入式元器件等技术瓶颈。

评论