美国人说,让印度醒醒,不要误解美印关系

美印关系因对两党共识、战略利他主义以及误解的错误假设而受到阻碍,这些误解妨碍了现实的合作,并在地缘政治和文化利益分歧中引发了不信任。

美印关系日益紧张

2024年特朗普当选总统后,新德里曾一度充满热情,但如今这种热情已荡然无存。莫迪总理在2月提前访问美国,优先讨论特朗普最关心的议题——贸易和关税,试图缓和关系。然而,克什米尔地区发生的国家支持的恐怖袭击引发了印度与巴基斯坦的军事危机,彻底改变了美印关系的轨迹。

特朗普对印巴危机的反应

特朗普总统多次公开声称他调解了这场危机。而印度则坚称,停火是巴基斯坦通过军方热线请求的结果。在最近的特朗普-莫迪通话中,标志性的一步是莫迪明确表示,危机期间的任何对话都没有涉及第三方调解或以贸易为胁迫杠杆的提议。

值得注意的是,莫迪拒绝了在从G7卡尔加里峰会回国途中在美国短暂停留的邀请。特朗普的邀请在新德里看来带有居高临下的意味,尤其是在巴基斯坦军队总司令阿西姆·穆尼尔已经在华盛顿的情况下。

特朗普试图将停火归功于自己,而印度坚称他未发挥任何作用,这种模式正如我们上一篇文章所述。美国常宣称支持印度崛起为地区大国以制衡中国,但却总是回到干涉南亚的旧习惯。

然而,一位知名的印度观察家和美国对话者却持不同看法:他认为历届美国政府都“试图帮助”印度成为大国,但印度“尚未发挥其潜力”,并对其制衡能力抱有“妄想”。他进一步指出,印度转向印度教民族主义为美印伙伴关系的未来蒙上了阴影。

他的观点强化了美国普遍持有的三种信念:

1. 过去二十年美印关系享有两党共识;

2. 美国为对抗中国慷慨投资于印度的崛起;

3. 共同的民主价值观巩固了双边关系。

这一框架曾带来乐观情绪,但现在却传播了一种虚幻且具有误导性的伙伴关系叙事。它将关系基准锁定在1998年美国因印度核试验实施制裁的时刻,从而制造了虚假的进步感,掩盖了南亚次大陆的分歧。这种颂扬式的历史叙述设定了不切实际的期望,导致挫折被夸大,华盛顿出现道德姿态,印度则引发公众强烈反响。

|

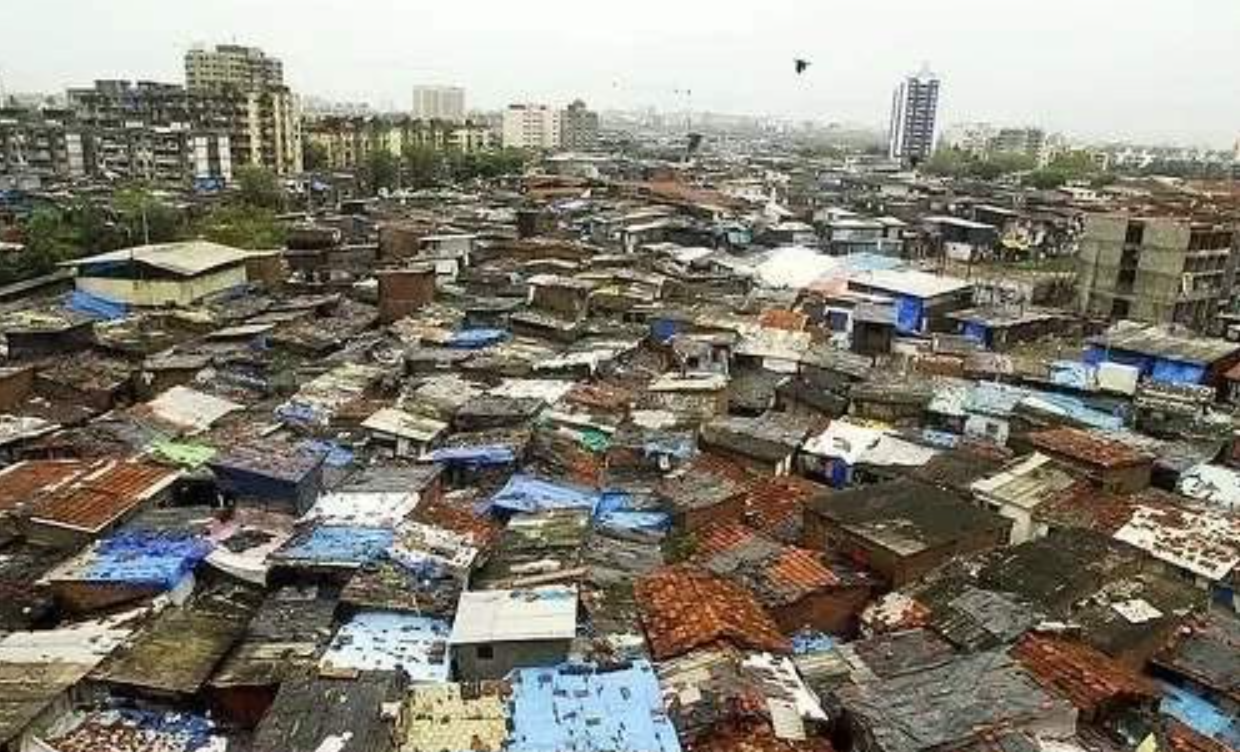

| 空气污染严重超标 |

误解一:共和党和民主党对印度的看法一致

人们普遍认为,从克林顿到拜登,历届美国政府对印度的态度享有两党共识。然而,这种观点是归因偏见的典型案例。外交政策不能仅通过国内视角完全理解,必须置于战略背景中。

每一届政府对印度的态度都受其所处的世界环境塑造,而非华盛顿某种抽象的共识。一致的战略逻辑塑造了两国之间的接触与疏远。在克林顿的“后冷战扩大战略”中,印度作为全球民主共同体的一员被纳入其中。

在布什总统时期,印度在反恐战争及印度洋地区(因美国在中东的干预而具有战略重要性)的关键角色使其重要性上升。与克林顿不同,布什认识到中国崛起带来的风险。

奥巴马的“亚洲转向”政策提升了印度在制衡中国中的重要性,而特朗普和拜登则面对一个更强势的中国,使印度成为印太地区的战略伙伴。

然而,所谓的两党共识从未真正存在。它仅限于克林顿和布什政府,这两届政府采取了重大措施结束印度的核孤立状态:先是解除制裁,然后在2008年签署了具有里程碑意义的《民用核协议》(CNA)。但值得注意的是,时任伊利诺伊州参议员的奥巴马是《海德法案》(促成CNA的法案)最激烈的反对者之一,他主张“致命修正案”。

甚至布什总统也据称承认,如果政府或国会发生变化,该协议可能无法存续。

奥巴马执政期间,美印关系出现了诸多负面事件。他的政府敦促新德里就克什米尔问题进行谈判,将印度排除在国务卿希拉里·克林顿的首次亚洲之行之外,考虑与中国的“G2”模式并承认北京在南亚的角色,施压印度减少从伊朗进口石油,并发生了对印度女外交官的羞辱性逮捕和虐待事件。这些事件揭示了对美印关系选择性解读,以制造两党共识的神话。

误解二:美国始终真诚支持印度的崛起

人们常说,美国以利他主义的方式促成了印度作为地区大国的崛起。这一观点主要源自围绕2008年民用核协议的叙事,该协议至今在华盛顿被视为进步的标志性里程碑。但将关系局限于那一刻,就像庆祝一只兔子在比赛初期冲刺后便睡着了。是的,美国为印度在核供应国集团获得豁免,打破了全球防扩散体系。

但此后,关系一直以仪式性标志来评判:成立工作小组、发表联合声明、举行军事演习、交换代表团。这些可能提供了表面光鲜的形象,但缺乏战略实质。事实上,印度在美国战略想象中仍然缺席。

在2025年3月关于印太联盟和责任分担的参议院听证会上,印度仅被提及一次,被列为“不可靠的美国盟友”之一。

经济和技术联系有所增长,但主要是交易性的。美国企业根据“中国+1”战略转向印度是由市场逻辑驱动的。2000年代印度的外包热潮也是全球比较优势的结果,而非外交政策考量。印度在美科技领域的足迹主要源于印度侨民在科技公司中逐渐崭露头角的有机结果。

即便如此,这些联系仍因关税、签证和市场准入的争端而反复受挫。

在国防领域,雄心与现实之间的差距尤为明显。GE-404喷气发动机交易被认为是民用核协议后的下一大飞跃,但仍陷入官僚程序。斯特瑞克装甲车、标枪导弹和声纳浮标合作生产项目尚未通过执行的考验。

华盛顿可能将美印伙伴关系描述为战略成功的故事。但如果撇开新闻发布会和剪彩仪式,很难否认印度的崛起从来不是华盛顿的项目。

误解三:印度和美国共享相同的自由价值观

另一种教条观点认为,共同的自由民主价值观是美印关系稳固的基石。然而,这一假设经不起历史的检验。除了英迪拉·甘地执政的短暂时期,印度一直是蓬勃发展的民主国家。几十年来,其政治格局由国大党主导,其领导层明显左倾、进步、受过西方教育,与所谓的“民主理想”更接近,而非印度教民族主义的印度人民党(BJP)。

然而,在那个时期,印度和美国却站在对立面。如果民主契合真是关系的基础,为何当时印度的民主资质无足轻重,而现在却如此重要?

正如冷战时期对印度与苏联结盟的担忧掩盖了对印度民主的考量,印度与中国的竞争如今应优先于对印度国内政治的关注。对冷战时期的印度做系统性解释,而对今日的印度做国内政治解释,分析上并不严谨。

简单地将印度教民族主义视为对抗力量,忽视了崛起大国在身份形成中的历史作用。现代史上,没有哪个大国在扩张影响力时不锻造独特的民族身份,这种身份往往植根于文明自豪感或意识形态信念。19世纪的英国从“帝国公民”的神话中汲取自信;法国在“自由、平等、博爱”的永恒口号下团结;德国统一由“民族精神”的概念推动;沙皇俄国通过将莫斯科奉为“第三罗马”而动员为大国;中国的崛起则由恢复“百年屈辱”后民族尊严的渴望驱动。美国若没有“山巅之城”和“美国梦”等想象,能否从欧洲正统中脱颖而出?

一个像印度这样多元的国家如何锻造统一的民族身份,却忽视唯一保存其文明连续性的脉络?将15亿人的身份局限于75年共和国的契约或后殖民思想是短视的。这些不过是五千年文化记忆中的一瞬。

如果美国真如其所言支持印度的崛起,就不应期望印度采纳与其传统格格不入的价值观,而这些传统塑造了亚洲的许多部分。

美印关系的未来是什么?

不要对美印关系的未来感到悲观!

相反,它拥有巨大的潜力。但潜力无法通过幻想实现。这种伙伴关系的持久性取决于清醒的理解,而非感伤主义。

三大误解——两党共识、战略利他主义和自由价值观契合——并非无害的神话。它们扭曲了期望,模糊了判断,导致误解,并形成失望的反馈循环。它们还引发了华盛顿的道德炫耀和新德里的防御性怨恨。这些都不利于建立稳定和成熟的伙伴关系。

消除这些误解不是犬儒主义,而是清晰。如果关系要按其自身价值发展,就必须摆脱夸大历史的负担。让我们超越自我祝贺的叙事,将这种关系视为其本来面目:一种需要现实主义而非价值观支撑的、基于利益的硬性融合。

By:美国国家利益 Nationalinterest—— Arun Sahgal, and Ambuj Sahu

【我认为,完全没有未来!尽管印度对美国有一定的战略价值,但其肮脏的政经环境以及不切实际的霸主梦想阻碍了这一切!印度只能作为美国抗衡中国的一枚棋子,仅此而已,而印度人却不自知】

评论